Никольский, Павел Дмитриевич

| Священномученик Павел | ||

|---|---|---|

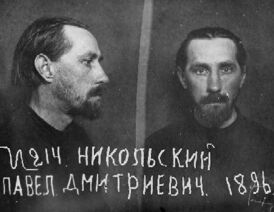

Фото из следственного дела. Рязанская тюрьма, 1941 год Фото из следственного дела. Рязанская тюрьма, 1941 год | ||

| Имя в миру | Павел Дмитриевич Никольский | |

| Рождение |

8 сентября 1896 Зарайск, Рязанская губерния |

|

| Смерть |

22 января 1943 (46 лет) Кировская область |

|

| Почитается | Русская православная церковь | |

| Прославлен(а) | 6 октября 2005 года | |

| В лике | священномученик | |

| День памяти | 12 (25) августа | |

| Подвижничество | священномученик | |

| Награды |

|

|

Павел Дмитриевич Нико́льский (8 сентября 1896 года, город Зарайск Рязанской губернии (ныне Московской области), по другим данным, село Сосновка Зарайского уезда Рязанской губернии[1] — 22 января 1943 года, Кировская область) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Память совершается 9(22) января (в день мученической кончины), в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Жизнеописание

Родился в семье псаломщика, впоследствии диакона Димитрия Павловича Никольского и его супруги Анастасии Андреевны.

В 1910 году окончил Зарайское духовное училище по 2-му разряду, в 1916 году — Рязанскую духовную семинарию по 2-му разряду. В том же году был призван в армию, воевал в звании прапорщика.

В 1918 году, во время антибольшевистского крестьянского восстания, приехал к отцу, служившему диаконом в храме Святого Иоанна Богослова села Плахина Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне Захаровского района Рязанской области). После подавления восстания арестован, провёл полтора месяца в тюрьме. Оправдан и призван в Красную армию, служил учителем и секретарём военного комиссара.

В 1921 году женился на Серафиме Цицероновой (1897 г.р.), дочери священника Александра Андреевича и Александры Петровны Цицероновых.

В 1922 году рукоположён во иерея ко храму Святого Илии Пророка села Лобкова Михайловского уезда. В 1928 году переведён в храм Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, села Трасны Зарайского уезда (ныне городской округ Зарайск).

В 1929 году Павел Никольский обратился к уполномоченному местного земельного общества с просьбой выделить ему землю в аренду. Вопрос был поставлен на решение общего собрания, и крестьяне проголосовали за выделение земли. Это послужило поводом для преследований отца Павла. 5 января 1930 года он был арестован по обвинению в подкупе крестьян и оказании на них морального давления. Помещён в тюрьму города Коломны. На допросах виновным себя не признал и отверг все обвинения. 3 февраля Особым совещанием при Коллегии ОГПУ за «к[онтр]/р[еволюционную] агитацию с целью вызвать массовое недовольство по поводу обложения духовенства налогом» приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием срока заключения в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ). Был отправлен в распоряжение Управления Северных лагерей особого назначения.

Освободился в 1932 году и поселился в селе (ныне поселок) Серебряные Пруды Московской области. В 1938 году переехал в Зарайск.

Арест, следствие и мученическая кончина

В 1940 году Павлу Никольскому как бывшему в заключении было предложено покинуть Зарайск, и он переехал в Рязань. В это время он не служил, посещал храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Один из священников, также ходивший молиться в этот же храм, написал донесение в НКВД, будто отец Павел говорил ему, что на советскую должность он поступать не будет, потому что не хочет работать на советскую власть.

30 июня 1941 года, через неделю после начала Великой Отечественной войны, арестован по обвинению в антисоветской агитации и помещён в тюрьму в Рязани.

— Вас арестовали за антисоветскую деятельность. Вы намерены дать об этом правдивые показания органам следствия?

— Антисоветской деятельностью я не занимался и против советской власти не говорил.

— Вас уличают в вашей антисоветской деятельности свидетели.

— В Рязани у меня вообще не было знакомых, и я в присутствии свидетелей антисоветскую агитацию не проводил.

— В проводимой вами антисоветской деятельности вас уличают… ваши сослуживцы по церкви. — Вы намерены нам дать об этом правдивые показания?

— Проживая в Рязани, я ни с кем не встречался… в церкви с кем-либо из служителей… повстречаюсь и только. Но в их присутствии я не проводил антисоветской агитации.

— Перечислите, с кем вам в церкви приходилось встречаться. Назовите их.

— Один раз я встречался с бывшим священником Федором Андреевичем Красновым, с ним я встречался в алтаре Скорбященской церкви. Часто встречался со священником Борисом Гавриловичем Скворцовым, он и сейчас служит в Скорбященской церкви, встречался и с другими верующими, которые посещали церковь.

— Расскажите, о чём вам приходилось разговаривать с Красновым.

— Я хорошо помню, что Краснов спросил меня, когда я прибыл в Рязань и где я буду работать. Я ему ответил, что меня выслали из Зарайска, а больше я ему ничего не говорил.

— Вы говорите неправду, рассказывайте, о чём вы говорили, как вы собирались служить священником, но только не на советскую власть.

— Краснов мне предложил поступить на работу санитаром, я отказался и заявил, что с этой работой не справлюсь; о своих намерениях, где я буду работать, я Краснову не говорил.

— Вы показали, что часто встречались со священником Скворцовым. Дайте показания об антисоветских настроениях Скворцова.

— От священника Скворцова я не слышал… фактов антисоветских настроений, с ним на эту тему разговоров не было.

— Нам хорошо известно, что вы в разговоре в присутствии Скворцова клеветали на советскую власть. Рассказывайте об этом.

— Нет, я никогда в присутствии Скворцова антисоветскую агитацию не проводил.

— Допрошенный свидетель по вашему делу показал, что вы говорили о скорой гибели советской власти и что снова восторжествует Церковь… Кому вы это говорили?

— Я об этом никому не говорил, и о гибели советской власти также никому не говорил, это они показывают на меня ложно.

— У вас были личные счеты с ними, то есть с лицами, с которыми вы встречались в церкви?

— Нет, у меня личных счетов с ними нет, и никогда не было…

— Вам зачитываются ваши слова, произнесенные в кругу ваших знакомых в алтаре.

— Приведенные выше факты о якобы бы моей антисоветской деятельности я категорически отрицаю, подобных антисоветских высказываний с моей стороны не было, свидетели дали неправдивые показания.

— Вы упорно продолжаете скрывать свою антисоветскую деятельность, следствие от вас в последний раз требует откровенно рассказать о своей антисоветской агитации.

— Я не отрицаю того, что действительно встречался с верующими в церкви, но что касается показаний об антисоветской деятельности, то их я дать не могу — не проводил.

Виновным себя не признал и никого не оклеветал. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР 22 сентября приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока заключения в ИТЛ. 17 октября отправлен этапом в Вятский ИТЛ в Верхнекамском районе Кировской области (Вятлаг), куда прибыл 9 мая 1942 года.

Скончался 22 января 1943 года вследствие тяжёлых условий жизни и работы от пеллагры (фактически от голода) в посёлке Полевом-2 Верхнекамского района, похоронен там же на кладбище 4-го отдельного лагерного пункта Вятлага (могила Б-34).

Память

Определением Священного синода Русской православной церкви от 6 октября 2005 года имя Павла Никольского включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Память 9(22) января (в день мученической кеончины), в Соборах Вятских и Московских святых и в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Примечания

Литература

- Архив УФСБ РФ по Рязанской области. Д. П-6044. Л. 12—12 об.

- Архим. Дамаскин (Орловский). Павел // Православная энциклопедия. — М., 2019. — Т. LIII : «Онуфрий — Павел». — С. 729. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-8957-2060-8.

- Помнить поимённо: Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской области. — М., 2002.

- «Моя жизнь — Христос, и смерть — приобретение»: Новомученики и исповедники земли Рязанской, XX век : Патерик. — Рязань, 2012. — С. 16—19.

- Января 9 (22) / Жития новомучеников и исповедников российских Московской епархии / Сост.: игум. Дамаскин (Орловский) и др.; под ред. митр. Крутицкого Ювеналия [Пояркова]. — Тверь, Булат, 2006. — Доп. Т. 4. — С. 12—17. — 256 с.

Ссылки

- База данных ПСТГУ «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» (Дата обращения: 21 января 2024)

- Родившиеся 8 сентября

- Родившиеся в 1896 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Зарайске

- Умершие 22 января

- Умершие в 1943 году

- Умершие в Кировской области

- Святые по алфавиту

- Священномученики

- Священники Русской православной церкви

- Новомученики и исповедники Церкви Русской

- Выпускники Рязанской духовной семинарии

- Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения

- Умершие в Вятлаге

- Репрессированные в РСФСР